Pernahkan

Anda naik bus ekonomi dari Surabaya menuju Solo? Rutenya tidak akan lewat

Karangjati, melainkan lewat Maospati. Ketika perjalanan bus sudah melewati

Maospati menuju Ngawi, Anda bisa menyaksikan pabrik gula peninggalan kolonial

Belanda.

Tepat

wilayah perbatasan antara Magetan dan Ngawi, Anda akan menyaksikan perempatan

kecil yang di sudut barat laut terdapat pajangan lokomotif lori. Di situlah,

Anda akan bisa membaca papan nama penunjuk arah Pabrik Gula (PG) Soedhono ke

arah barat dari situ. Pabrik gula ini terletak di Jalan PG Soedhono, Desa

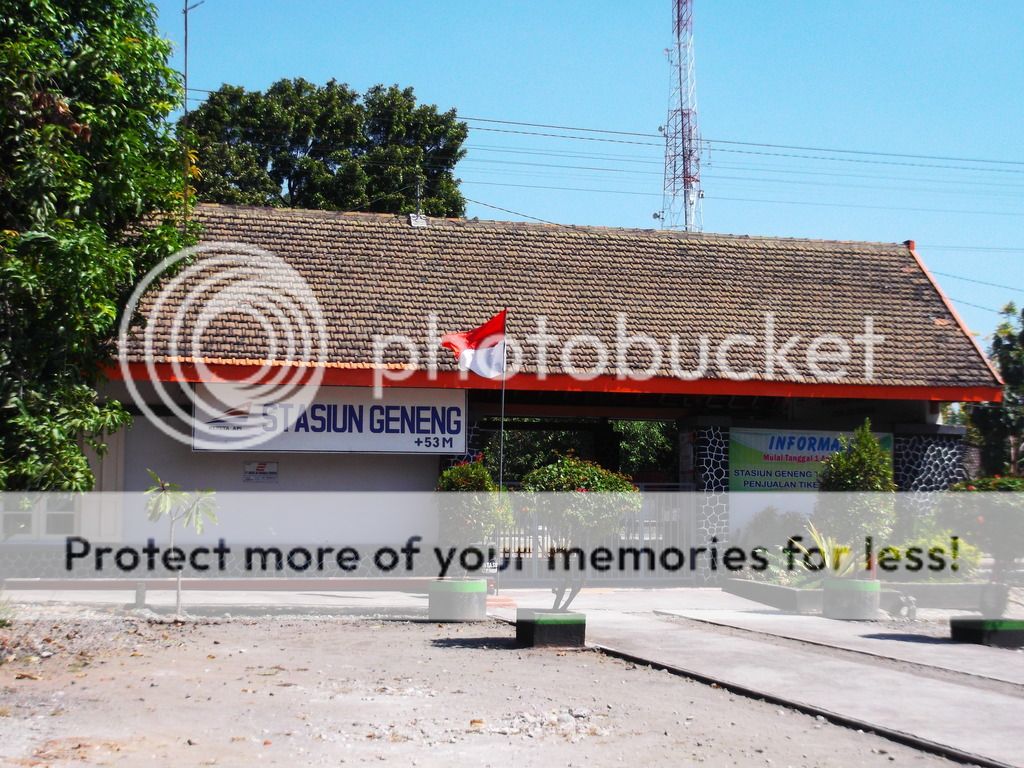

Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pabrik

gula ini berada di sebelah utara

Stasiun Kereta Api Geneng. Pabrik gula ini

berbatasan dengan Desa Tempuran di sebelah utara, dengan Desa Tambakromo di sebelah

selatan, dengan Desa Sambirobyong di sebelah timur, dan dengan Desa Satrean di

sebelah barat.

Berdasarkan

catatan dari Dorrepal & Co. di

Semarang, selaku kantor asuransi penjamin PG Soedhono, diterangkan bahwa pabrik

gula ini didirikan pada 1 Maret 1888 oleh perusahaan Verenigde Vorsendsche Cultuur Maatschappij yang berkantor pusat di

Semarang.

Pada

awal berdiri, pengelolaan pabrik gula ini masih mengekor sebuah perusahaan

Belanda yang memiliki pabrik gula Kali Bagor di Banyumas (Jawa Tengah). Hanya

terkadang kalau pas menemui masalah yang sedikit agak pelik dalam

pengelolaannya, permasalahannya akan di bawa ke kantor induknya yang berada di

Semarang. Namun, seiring perkembangannya akhirnya pabrik gula mulai melakukan

produksi gula sendiri pada tahun 1924 dan sekaligus membentuk perusahaan

sendiri yang diberi nama

Suikerfabriek

Soedhono van de Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden bij Ngawi, atau yang

kemudian dikenal dengan PG Soedhono saja.

Pada

waktu Jepang menduduki Hindia Belanda, PG Soedhono ini sempat diambil alih oleh

pasukan Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, semua aset pabrik gula ini

direbut oleh pejuang Indonesia dari cengkeraman pasukan Jepang, dan kemudian

difungsikan kembali sebagai PG Soedono, yang mengolah tebu menjadi gula pasir.

Ketika

Belanda berusaha kembali untuk menjajah Indonesia lagi pada tahun 1949, pabrik

gula ini menjadi rebutan antara pasukan Netherlands

Indies Civil Administration (NICA)

dengan para pejuang Indonesia. Merasa kalah dalam persenjataan, pejuang

Indonesia akhirnya membumihanguskan pabrik gula tersebut agar tidak digunakan

oleh Belanda lagi.

Pada

1951, pabrik gula ini dibangun kembali dan kemudian mulai beroperasi untuk

memproduksi gula lagi yang dipimpin oleh Keyman. Selang tiga tahun, Keyman

digantikan oleh Leyssius. Setelah terjadi perlawanan dari pejuang Indonesia

secara gerilya dan terus menerus, akhirnya memaksa Belanda untuk hengkang dari

Indonesia. Aset prabik gula ini akhirnya dinasionalisasi oleh Pemerintah

Republik Indonesia.

Pada

10 Desember 1957 dilakukan beberapa perombakan kepengurusan. Direksi sebagai

pimpinan tertinggi Perusahaan Negara (PN) yang berpusat di Jakarta melakukan

perubahan struktur organisasi perkebunan dari sentralisasi menjadi

desentralisasi dan status PG Soedhono menjadi Perusahaan Perkebunan Negara

(PPN). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/1962 dan Nomor

2/1962 tentang Perusahaan Negara (PN) maka PG Soedhono berubah dari PPN menjadi

Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Pada perubahan ini kepemimpinan PG Soedhono

dipegang oleh Doeri Djogowirono.

Terus

secara berturut-turut terjadi pergantian kepemimpinan pabrik gula ini. Pada

1969 pimpinan pabrik gula ini dipegang oleh R. Soenjoto Reksodimuljo, lalu pada

1973 Pamujo, BSc menjadi Direktur PG Soedhono, dan kemudian pada 1977 R.

Pangesoe dipercaya sebagai Kepala PG Soedhono.

Pada

2 Mei 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

1972 (Lembaran Negara RI Nomor 7 Tahun 1972) yang menetapkan pengalihan bentuk

PNP XX menjadi Persero, sehingga terjadi perubahan status dari PN menjadi

Persero PTP XX (Perseroan Terrbatas Perkebunan). Berdasarkan Surat Keputusan

(SK) Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7749-HT-01-01 Tahun 1983,

telah disahkan berdirinya PTP XX menjadi badan hukum untuk waktu 75 tahun

terhitung sejak tanggal 3 Desember 1983. Pada saat perubahan ini, kepemimpinan

pabrik gula dipegang oleh R. Soebono yang menggantikan R. Soekartiko.

Dalam

Surat Edaran Nomor XX-SURED/96.001, dengan berdasar pada PP Nomor 16/1996

tanggal 14 Februari 1996 maka PTP XX dan PTP XXIV-XXV (Persero) telah

dibubarkan dan tanggal 11 Maret 1996 dibentuk perusahaan baru dengan nama PTP

Nusantara XI (Persero) dengan alamat di Jalan Merak 1 Surabaya.

PG

Soedhono memiliki luas tanah dan bangunan pabrik sekitar 5.000 m²

yang terdiri dari luas bangunan industri dan fasilitas lain sebesar 3.500 m²

dan luas tanah yang tidak tertutup sebesar 1.500 m². Dari luas tersebut, PG

Soedhono masih bisa mengoperasikan pabriknya hingga sekarang bahkan bisa

meningkat. Selain menghasilkan gula pasir sebagai hasil utama, juga

menghasilkan hasil sampingan berupa tetes tebu, ampas tebu, blotong, dan abu ketel. Tetes tebu

dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan Monosodium

glutamat (MSG) dan dalam pengolahan tetes tebu ini PG Soedhono bekerja sama

dengan berapa pabrik pembuat MSG yaitu Cil Cedang, Ajinomoto, dan Sasa. Ampas

tebu diolah menjadi bahan bakar mesin yang digunakan untuk proses produksi gula

pasir. Blotong dan abu ketel

dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan pupuk kompos yang dikelola oleh

koperasi karyawan. *** [040715]

Kepustakaan:

Nita Dwi Kartika Sari, 2012. Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Bebu dalam Pembuatan Gula

Pasir di Pabrik Gula Soedhono Kabupaten Ngawi, dalam Skripsi di FU UNS

http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen8/firmadet83995.shtml

http://www.ptpn-11.com/pg-soedhono.html