-

Istana Ali Marhum Kantor

Kampung Ladi,Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat)

-

Gudang Mesiu Pulau Penyengat

Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]

-

Benteng Bukit Kursi

Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]

-

Kompleks Makam Raja Abdurrahman

Kampung Bulang, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]

-

Mesjid Raya Sultan Riau

Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau [Pulau Penyengat]

Tampilkan postingan dengan label Jogja Heritage. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Jogja Heritage. Tampilkan semua postingan

Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran

Budiarto Eko KusumoJumat, Agustus 18, 2017Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran, Jogja Heritage, kekunaan, The Church of Sacred Heart in Pugeran

Tidak ada komentar

Pugeran

merupakan sebuah kampung yang berada di bagian selatan Kota Yogyakarta.

Dipilihnya Pugeran sebagai lokasi untuk mendirikan gereja, karena pada waktu

itu di Yogyakarta bagian selatan baru ada satu gereja Katolik, yaitu gereja

yang berada di Ganjuran.

Selain

untuk menampung jemaat Katolik di Yogyakarta bagian selatan dan Bantul bagian

utara, juga untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah umat Katolik di Gereja

Frasiscus Xaverius Kidul Loji dan Gereja Santo Antonius Bintaran. Hal ini yang

menyebabkan muncul ide untuk mendirikan sebuah gereja yang bernama Gereja

Katolik Hati Kudus Yesus Pugeran, atau biasa disebut dengan Gereja Pugeran. Gereja

ini terletak di Jalan Suryaden No. 63 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan

Mantrijeron, Kota Yogayakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi

gereja ini berada di sebelah timur laut Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Yogyakarta ± 50 m.

Dengan diprakasai oleh Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ, yang didukung oleh para bangsawan Jawa seperti Pangeran Suryodiningrat, Pangeran Tedjokusumo, Pangeran Brotodiningrat, dan Pangeran Puger, gereja itu mulai dibangun pada 5 November 1933 dengan menggunakan hasil rancangan dari seorang arsitek Belanda, Johannes Theodorus van Oijen. Sebelumnya, Van Oijen sudah mendesain Gereja Katolik SantoAntonius Bintaran.

Lahan

tempat pendirian gereja ini merupakan tanah milik beberapa penduduk yang dibeli

oleh Yayasan Papa Miskin, sebuah yayasan Misi di Yogyakarta, yang diatasnamakan

Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ. Lahan tersebut berada di lokasi yang sekarang

menjadi tempat berdirinya gereja ini, yaitu sebuah jalan yang berada antara

pojok Beteng Kulon dan Bantul, yang dikenal dengan nama Pugeran.

Gereja ini kemudian diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Pastor A. Van Klanken SJ, dengan diakon Pastor Rektor Xaverius Muntilan dan subdiakon Pastor A. Sukiman Prawirapratama SJ, bersamaan dengan peringatan 75 tahun Misi Yesuit di Hindia Belanda, dan kemudian esok harinya dilakukan pembaptisan pertama Fransiscus Xaverius Suyatna dari Padokan. Pastor pertama yang ditunjuk untuk berkarya di Gereja Pugeran adalah Pastor Adrianus Djajasepoetra SJ.

Berdasarkan

catatan tahun 1936, jumlah umat Katolik yang ada di Gereja Pugeran ini adalah

1.010 orang. Sebagian besar umat tersebut terdiri dari umat pribumi Jawa, yang

umumnya berasal dari daerah sekitar Pabrik Gula Padokan, dan sekitar gereja

tersebut.

Dilihat dari arsitekturnya, gereja ini memiliki fasad yang khas dibandingkan dengan gereja-gereja lain pada umumnya. Pada gereja ini terjadi ‘perkawinan’ antara arsitektur tradisonal Jawa dengan arsitektur Barat. Ciri tradisionalnya bisa dilihat dari atapnya yang berbentuk tajug yang lazim digunakan pada bangunan ibadah tradisional Jawa yang dipengaruhi oleh agama Islam. Namun pada ujung atap terdapat sebuah salib untuk menandakan bahwa bangunan itu adalah bangunan gereja. Sedangkan, ciri dari Barat ditandai dengan dinding-dinding gerejanya. Badan bangunan bagian depan menggunakan langgam Neo-Gothic yang menggunakan moulding pada permukaan dindingnya, dan di atas pintu utama gereja tertulis Ad Maiorem Dei Gloriam, yang artinya “Demi kemulian Tuhan yang lebih besar”.

Gereja Pugeran ini merupakan salah satu gereja yang mampu bertahan menghadapi gejolak sosial dan politik, karena Paroki Pugeran mampu menjadi bagian dari lokalitas masyarakat di sekitarnya dengan berperan langsung sebagai bagian dari media perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada

masa Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda melakukan serangan terhadap

Kota Yogyakarta. Pada saat serangan tersebut, banyak orang mengungsi menuju ke

arah selatan dari Kota Yogyakarta. Halaman Gereja Pugeran penuh dengan

pengungsi. Pastor dan para pembantunya berusaha untuk melindungi dan mengayomi

para pengungsi yang mengungsi di halaman Gereja Pugeran. Mereka mengusahakan

obat-obatan dan makanan bagi para pengungsi serta merawat yang terluka dan

sakit. Sementara, mayat yang bergelimpangan akibat dari perang tersebut, juga

dikuburkan dengan layak oleh pastor dan para pembantunya.

Peristiwa

heroik itu diabadikan dalam sebuah prasasti yang dibangun di depan gereja, dan

tepatnya berada di belakang patung Hati Kudus Yesus. Prasasti tersebut

berbunyi: “Di bawah naungan Hati Kudus

Juru Selamat Kristus para pastor beserta umat paroki Pugeran dengan penuh bakti

serta syukur memperingati hari ulang tahun ke-50 Gereja Hati Kudus tercinta

ini, khususnya dengan kenang-kenangan bahagia bahwa pada hari-hari yang paling

gelap penuh derita 19 Desember 1948 - 19 Juni 1949 selama Perang Kemerdekaan

Republik Indonesia tempat ini telah menjadi pengungsian dan perlindungan bagi

penduduk tak bersalah di sekitar gereja Pugeran dan merupakan tempat penghubung

rahasia pula antara para pejuang gerilyawan Perang Kemerdekaan Republik

Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta”. *** [210717]

Kepustakaan:

http://library.fis.uny.ac.id/elibfis/index.php?p=show_detail&id=998&keywords=

https://www.academia.edu/2348128/Tinjauan_Inkulturasi_Agama_Katolik_dengan_Budaya_Jawa_pada_Bangunan_Gereja_Katolik_di_Masa_Kolonial_Belanda_Studi_Kasus_Gereja_Hati_Kudus_Yesus_Pugeran_

Gereja Katolik Santo Yusup Bintaran

Budiarto Eko KusumoRabu, Agustus 16, 2017Benda Cagar Budaya di Yogyakarta, Gereja Bintaran, Jogja Heritage, kekunaan, Santo Yosep Church in Yogyakarta, Sejarah Gereja Bintaran

Tidak ada komentar

Kawasan

Bintaran merupakan salah satu kawasan permukiman yang dikembangkan oleh

Pemerintah Hnidia Belanda di Yogyakarta. Pengembangan kawasan ini lantaran

permukiman orang-orang Belanda maupun Eropa yang lama di kawasan Kidul Loji atau

Secodiningratan sudah padat. Kawasan Kidul Loji sendiri berada di sebelah

selatan Benteng Vredeburg, yang berjarak satu kilometer dengan kawasan

Bintaran.

Dalam

pengembangan kawasan Bintaran tersebut, juga didirikan fasilitas keagamaan

berupa gereja Katolik yang bernama Gereja Katolik Santo Yusup, atau yang

dikenal juga dengan Gereja Bintaran. Gereja ini terletak di Jalan Bintaran

Kidul No. 5, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi gereja ini berada di depan Bintaran

Mart, atau H Royal Residence Bintaran.

Gagasan mendirikan gereja di Bintaran ini berawal dari keprihatinan akan keterbatasan ruang gereja yang ada di Gereja Santo Frasiskus Xaverius Kidul Loji. Pada waktu itu, Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kidul Loji masih didominasi oleh jemaat yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Orang-orang kulit putih menempati bangunan utama gereja, sedangkan jemaat orang-orang pribumi Katolik memilih menempati gudahng sisi timur gereja.

Seiring

perkembangan waktu, gudang tersebut tak mampu lagi untuk menampung jemaat

pribumi Katoilk. Situasi dan kondisi yang demikian menjadi perhatian Pastor

Henri van Driessche SJ, untuk membangun gereja yang khusus untuk jemaat

orang-orang pribumi Katolik tersebut.

Setelah

penggalangan dana terkumpul, maka dibuatlah desain bangunan gereja yang

dipercayakan kepada Ir. Johannes Theodorus van Oijen. Van Oijen adalah seorang

arsitek berkebangsaan Belanda yang telah banyak berkiprah di kota-kota yang ada

di Hindia Belanda, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ia kelahiran Den

Haag pada 3 Oktober 1896, dan meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung pada 11

Juli 1944.

Pembangunan gereja dimulai pada tahun 1933, dan kontraktor pelaksananya dilakukan oleh sebuah perusahaan bangunan milik Belanda bernama Naamloze Vennootschap (NV) “Hollandsche Beton Maatschappij”. Luas bangunan gereja adalah 720 m² yang berdiri di atas lahan seluas 5024 m². Tinggi bangunan gereja 13 m, lebar 20 m dan panjang 36 m.

Secara

visual bangunan Gereja Bintaran memiliki keunikan bila dibandingkan dengan

gereja-gereja lainnya yang ada di Yogyakarta. Gereja ini mempunyai atap plat

beton lengkung tinggi yang diapit oleh atap datar. Langgam arsitektur gereja

seperti itu hanya ada dua, yang satunya ada di Belanda yang menjadi induk dari

gereja ini.

Gedung

gereja ini diresmikan pada hari Minggu, 8 April 1934 bersamaan dengan misa

ekaristi untuk pertama kalinya yangdihadiri sekitar 1800 jemaat Katolik

pribumi. Peresmian gereja dilakukan oleh Mgr. A. Th. Van Hoof SJ, Vikaris

Apolistik didampingi oleh Pastor Van Kalken SJ, Kepala Misi Jesuit di Jawa dan

Pastor G. Riestra SJ, Pastor Kepala di Yogyakarta. Selain itu, juga dihadiri

oleh dua orang wakil masyarakat Katolik pribumi, Raden B. Djajaendra dan Raden

Mas L. Jama. Keduanya bekas murid sekolah guru Muntilan yang saat itu bekerja

di sekolah Bruderan Yogyakarta.

Setelah

itu, Pastor pertama yang berkarya di Bintaran adalah Pastor A.A.C.M. de Kuyper

SJ dibantu oleh Pastor A. Soegijopranoto SJ. Mereka berdua sudah dipercaya

memegang Paroki Bintaran sejak 12 Oktober 1933, satu tahun sebelum gereja

diresmikan penggunaannya.

Menilik

data antara Juli 1935 sampai Juni 1936 diketahui bahwa, jumlah jemaat Paroki

Bintaran berjumlah 4.695 orang. Dari jumlah itu, hanya ada 26 jemaat orang

Eropa. Selaras dengan ide awal pendirian gereja ini, perbandingan ini telah mengokohkan

bahwa Gereja Bintaran memang merupakan Gereja Katolik Jawa pertama di Yogyakarta.

Anton

Haryono dalam bukunya, Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogykarta 1914-1940 (Kanisius, 2009) menjelaskan bahwa, daerah Yogyakarta merupakan

tanah Misi paling subur di Jawa, yang tidak hanya tercermin dari pertumbuhan

umat, tetapi juga dari kesuburan panggilan imamat dan hidup membiara. Dari

daerah inilah untuk pertama kalinya di Indonesia muncul imam, biarawan, dan

biarawati pribumi. Bahkan, kardinal pertama juga berasal dari daerah Yogyakarta.

Di

sisi lain, gereja ini juga mempunyai peran dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Pada saat Ibu Kota Pemerintahan RI dipindahkan ke Yogyakarta, Gereja Bintaran

menjadi tempat persembunyian keluarga Bung Karno dan Hatta yang kala itu

dibuang ke bukit tinggi. Selain itu, gereja ini juga menjadi tempat rintisan

sekolah pribumi Kolese Debrito, dan sering kali digunakan sebagai tempat

pertemuan kelompok gereja Katolik, salah satunya adalah Kongres Umat Katolik

Seluruh Indonesia (KUKSI) yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 17

Desember 1949 yang menghasilkan Partai Katolik Indonesia.

Kini,

Gereja Bintaran menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh negara berdasarkan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.25/PW.007/MKP/2007 tentang

Penetapan Situs Dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi Di

Wilayah Propinsi DIY Sebagai Benda Cagar Budaya Atau Kawasan Cagar Budaya. *** [210717]

Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Kepustakaan:

Haryono, Anton. (2009). Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di

Yogykarta 1914-1940. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

http://journal.unpar.ac.id/index.php/rekayasa/article/viewFile/1355/1312

http://loncengbintaran.blogspot.co.id/2007/12/sejarah-gereja-santo-yusup-bintaran.html

http://lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id/mengunjungi-gereja-jawa-pertama-di-yogyakarta/

https://www.academia.edu/7666653/Rekam_Jejak_Arsitektur_Indis_di_Bintaran

Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru

Budiarto Eko KusumoSenin, Agustus 14, 2017Cagar Budaya di Jogja, Jogja Heritage, kekunaan, Kotabaru, Sejarah Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru, the Catholic Church of Santo Antonius Kotabaru

Tidak ada komentar

Kotabaru

termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Semula Kotabaru ini

dikenal dengan Nieuwe Wijk, yaitu

permukiman orang-orang Belanda maupun Eropa yang tinggal di Yogyakarta.

Sebagaimana permukiman orang-orang Belanda pada umumnya, permukiman tersebut

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, seperti fasilitas olahraga,

kesehatan, dan keagamaan.

Salah

satu fasilitas keagamaan yang ditemukan di kawasan itu adalah Gereja Katolik

Santo Antonius, yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali No. 1 Kelurahan Kotabaru,

Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi gereja ini hoek pertemuan

antara Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan I Dewa Nyoman Oka.

Keberadaan

Gereja Katolik Santo Antonius ini tidak terlepas dari peran Pastor Fransiscus

Xaverius Strater SJ. Ia adalah seorang misionaris Jesuit yang tiba di

Yogyakarta pada tahun 1918. Kedatangannya adalah untuk membantu pengembangan

kegiatan Misi di daerah Yogyakarta yang telah dirintis oleh Pastor Henri van

Driessche.

Semula tugas utamanya adalah karya pastoral bagi orang-orang Katolik Belanda (Eropa), namun kemudian ia tertarik untuk terlibat dalam Misi di antara orang-orang pribumi Jawa. Mengawali karya misinya tersebut, Pastor Fransiscus Xaverius Strater, SJ mendirikan Kolese Santo Ignatius (Kolsani) pada 18 Agustus 1922, dan Seminari Tinggi (Novisiat Kolsani) pada tahun 1924, yang gedungnya sekarang ini digunakan oleh Puskat/IPPAK dan Pusat Musik Liturgi (PML). Dari Kolsani inilah benih-benih kekatolikan ditabur, dan banyak masyarakat yang mengikuti ajaran Katolik.

Di

lingkungan Kolsani itu juga dibangun sebuah kapel untuk tempat kebaktian. Kapel

Kolsani ini mula-mula digunakan untuk orang-orang Kolsani, namun kemudian terbuka

untuk umum. Seiring perjalanan waktu, kapel kian hari kian terlihat sempit

karena jumlah umat bertambah banyak. Hal ini yang menyebabkan Pastor Fransiscus

Xaverius Strater SJ memandang perlu didirikan sebuat tempat peribadatan bagi

umat Katolik yang lebih besar.

Tempat

ibadat, atau gedung gereja, merupakan salah satu sarana penting untuk memenuhi

kebutuhan umat dalam menjalankan upacara-upacara keagamaan. Keberadaannya yang

permanen dan mudah dijangkau memungkinkan umat untuk mengikuti perayaan Misa dan

kegiatan-kegiatan rohani lainnya dengan lebih teratur. Selain itu, gereja

sebagai tempat perjumpaan rutin, secara sosial dapat memperteguh eksistensi

komunitas kecil umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Menilik kebutuhan

fungsionalnya, lembaga Misi kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk dapat

membangun gedung-gedung gereja.

Provinsial

Serikat Jesus Hindia Belanda saat itu, yaitu Pastor J. Hoeberechts, berusaha

menggalang dana untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar dan

representatif guna menampung umat Katolik baru yang semakin bertambah.

Akhirnya, Pastor J. Hoeberechts mendapat bantuan atau donatur dari seorang

wanita di Belanda untuk membangun gereja di Kotabaru, tapi dengan syarat nama

gereja yang disandangnya hendaknya diberi nama Santo Antonius van Padua.

Setelah itu, pembangunan gereja pun mulai direalisasikan. Pastor J. Hoeberechts menyerahkan desain bangunan kepada Cuypers melalui biro arsitek ternama dari Batavia, NV Architecten-Ingenieursbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam, atau biasa disingkat menjadi Biro Arsitek Fermont-Cuypers, yang memang sudah menghasilkan lusinan karya di Hindia Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan gereja tersebut, desain awal Cuyper mengalami perubahan. Seharusnya lebih luas, besar, dan megah, tetapi karena keterbatasan lahan dan biaya pada waktu itu. Menara depan yang seharusnya memakai kubah diganti menjadi mengerucut ke atas. Begitu pula, bangunan di sisi kiri dan kanan dari gereja, dikurangi lebarnya. Akhirnya terwujud bangunan gereja seperti sekarang ini.

Setelah

selesai, Gereja Santo Antonius Kotabaru diresmikan pada 26 September 1926

dengan pemberkatan oleh Mgr. A. van Velsen SJ, Uskup Batavia yang juga

membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain unutk kebaktian, gereja tersebut

juga difungsikan sebagai tempat para calon imam muda berlatih. Karena kala itu,

gereja tersebut masih merupakan milik Kolsani. Rektor Novisiat Kolsani, yaitu

Pastor Fransiscus Xaverius Strater SJ, sekaligus menjabat sebagai Pastor Kepala

Paroki Santo Andonius Kotabaru. Dulunya, Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru

merupakan stasi dari Paroki Kidul Loji, namun kemudian pada 1 Januari 1934

menjadi paroki yang berdiri sendiri.

Pada

masa pendudukan Jepang tahun 1942, bangunan gereja ini dikuasai oleh tentara

Jepang, dan digunakan sebagai gudang. Sementara itu, bangunan Kolsani menjadi

tempat penampungan interniran bagi suster-suster dan wanita-wanita Belanda,

sedangkan Seminari Tinggi yang berada di sebelah barat gereja difungsikan

sebagai kantor bagi tentara Jepang. Keadaan yang seperti ini, menyebabkan Pastor

Fransiscus Xaverius Strater SJ meninggal sebagai internir, dan tempat ibadat

umat Katolik dipindahkan ke bangunan rumah kuno berbentuk Joglo yang berada di

daerah Kemetiran.

Setelah

Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, dan Indonesia merdeka,

Kolsani dan Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru difungsikan kembali menjadi

tempat pendidikan dan gereja seperti semula. Aktifnya kembali gereja ini,

menyebabkan rumah Joglo Kemetiran menjadi paroki yang berdiri sendiri.

Pada

tahun 1967 Kolsani menyerahkan pengelolaan gereja kepada paroki untuk

mendewasakan Paroki Santo Antonius Kotabaru, namun pemisahan sepenuhnya baru

terjadi pada tahun 1975. Paroki Santo Antonius Kotabaru selanjutnya tumbuh

menjadi suatu paroki yang berdikari dalam segala bidang hingga saat ini. *** [210717]

Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Foto: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Keputakaan:

Heuken SJ, Adolf. (2003). Gereja-gereja tua di Jakarta. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka

Haryono, Anton. (2013). Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogyakarta 1914-1940.

Yogyakarta: Penerbit Kanisius

http://travelheritage.id/artikel/detail/19-gereja-katolik-santo-antonius-kotabaru-yogyakarta

Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru

Budiarto Eko KusumoSabtu, Agustus 12, 2017Cagar Budaya, Jejak Kolonial, Jiwasraya at Kotabaru, Jogja Heritage, kekunaan, NILLMIJ, Sejarah Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru

1 komentar

Kawasan

Kotabaru, yang dulunya disebut Nieuwe

Wijk, merupakan sebuah wilayah khusus yang didirikan untuk permukiman orang

Belanda maupun Eropa lainnya. Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1920-an.

Pembangunan kawasan ini merupakan konsekuensi dari kian berkembangnya jumlah

orang Belanda maupun Eropa yang ada di Yogyakarta. Perkembangan tesebut tidak

terlepas dengan adanya industri gula dan perkebunan-perkebunan lainnya.

Desain

kawasannya sangat rapi dengan pemanfaatan ruang yang teratur. Ada bangunan

rumah, taman. Fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan maupun fasilitas

kesehatan. Bangunan-bangunan dirancang dengan gaya arsitektur Eropa yang

disesuaikan dengan iklim alam setempat. Salah satu bangunan peninggalan kolonial

Belanda yang masih bisa ditemui sampai sekarang adalah Kantor Asuransi

Jiwasraya. Kantor ini terletak di Jalan Faridan Muridan Noto No. 9 Kelurahan

Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Lokasi kantor ini berada di sebelah timur SDN Ungaran, atau berada

di hoek Jalan Faridan Muridan Noto

dan Jalan Ungaran.

Gedung Kantor Asuransi Jiwasraya itu semula merupakan rumah untuk kediaman salah satu pegawai Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ). NILLMIJ merupakan sebuah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan di Hindia Belanda pada 31 Desember 1859.

Dalam

perjalanan yang cukup panjang, NILLMIJ ini pernah mengalami pelbagai perubahan

nama. Dimulai ketika perusahaan asuransi ini dinasionalisasi pada tahun 1960,

hingga sekarang menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 1998. Oleh

karena itu, gedung bekas kediaman pegawai NILLMIJ yang terdapat di Kotabaru pun

lantas ikut menjadi aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan saat ini

dijadikan sebagai Kantor Asuransi Jiwasraya Kotabaru.

Pada

masa pendudukan Jepang, Kotabaru dan hunian Belanda lain di Yogyakarta diambil

alih oleh Jepang, antara lain untuk kepentingan perkantoran, perumahan, tangsi,

dan gudang. Khusus untuk bangunan milik NILLMIJ ini dijadikan untuk tempat

tinggal Butaico Mayor Otsuka, perwira tinggi angkatan bersejata Jepang.

Pada 6 Oktober 1945, Mohammad Saleh (dari KNID), R.P. Sudarsono (Polisi Istimewa), Sunyoto, Bardosono (dari BKR) mengadakan pembicaraan dengan pimpinan tentara Jepang yaitu Mayor Otsuka, Kenpeito Sasaki, Kapten Ito dan Kiabuco di bangunan NILLMIJ itu. Dalam pertemuan itu, Jepang diminta agar mau menyerahkan senjatanya dan menyerahkan kewajiban menjaga ketentraman dan keamanan dalam negeri. Akan tetapi, Jepang tetap bersikeras tidak mau menyerahkan senjata, dengan demikian tidak ada jalan lain selain melalui jalan kekerasan atau pertempuran.

Akhirnya,

para pejuang bersama pemuda di Yogyakarta berusaha mengepung kediaman Mayor

Otsuka yang dianggap sebagai pusat markas pasukan Jepang dari berbagai arah.

Karena mengetahui markasnya terkepung, Jepang pun memberi perlawanan dengan

memuntahkan peluru mitraliyurnya terhadap pasukan dan pemuda Indonesia dari

tempat-tempat persembunyiannya. Pasukan rakayat yang telah disiagakan sejak

sore hingga malam hari tanggal 6 Oktober 1945, terus mendesak masuk ke dalam

markas Jepang, sehingga terjadi peperangan satu lawan satu dari jarak dekat

yang berlangsung sampai menjelang siang hari. Beberapa saat kemudian mereka

dapat bergerak mendekati kubu pertahanan Jepang.

Pada

saat pertempuran tengah berlangsung, Butaico yang bermarkas di Pingit datang ke

Kotabaru. Dengan senang hati Butaico Pingit menyerahkan senjatanya dengan

syarat anak buahnya tidak diganggu. Pimpinan TKR lalu meminta agar Butaico

Pingit menasehati Mayor Otsuka untuk bersedia mengikuti jejaknya menyerahkan

senjata mereka kepada Indonesia. Namun Otsuka belum mau menyerahkan

senjata-senjata tersebut. Karena itu pertempuran berjalan semakin memanas. Dalam

suatu kesempatan, Mohammad Saleh dan R.P. Sudarsono berhasil masuk ke dalam

tangsi Jepang, menemui Mayor Otsuka. Mereka kembali mendesak Butaico Kotabaru

tersebut untuk menyerah, agar tidak lagi menimbulkan korban di antara kedua

belah pihak. Pada akhirnya karena keadaan terjepit, Butaico Mayor Otsuka memberi

jawaban akan menyerahkan snjatanya, tetapi hanya kepada Yogyakarta Ko (Kepala Daerah Yogyakarta) Sri Paduka Sultan Hamengku

Buwono IX. Setelah pernyataan ini, perlawanan Jepang semakin berkurang dan sekitar

pukul 10.30 tanggal 7 Oktober 1945 dari tengah-tengah pertahanan Jepang

berkibar bendera putih tanda Jepang menyerah. Selanjutnya Butaico Mayor Otsuka

memerintahkan anak buahnya menghentikan pertempuran serta menyerahkan senjata

mereka kepada bangsa Indonesia. ***

[210717]

Foto:

Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Kepustakaan:

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2016/03/30/holland-kecil-di-residentie-yogyakarta/#

http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_246_H/files/res/downloads/download_0049.pdf

Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoJumat, Agustus 11, 2017Bethesda Hospital, Cagar Budaya, Jogja Heritage, kekunaan, Rumah Sakit di Jogja, Sejarah Rumah Sakit Bethesda

Tidak ada komentar

Kawasan

Kotabaru merupakan kawasan permukiman orang-orang Eropa yang dibangun usai

Perang Dunia I, atau pada akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII

(1877-1921). Kawasan ini merupakan kawasan yang benar-benar baru dibangun

terpisah dari Kota Lama Yogyakarta.

Meskipun

permukiman itu dikenal dengan Kotabaru, akan tetapi banyak bangunan lawas yang masih menghiasi di kawasan

tersebut. Salah satu bangunan yang masih memperlihatkan kekunaannya adalah Rumah

Sakit Bethesda. Rumah sakit ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 70

Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondukusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Lokasi rumah sakit ini berada di depan Mall Galeria, atau

sebelah utara Universitas Kristen Duta Wacana ± 400 m.

Sejarah

Rumah Sakit Bethesda tidak dapat dilepaskan dari dinamika zending yang ada di Yogyakarta. Dalam catatan pada Repertorium van Nederlandse zendings- en

missie-archieven 1800-1960 diterangkan bahwa, rumah sakit yang dibangun di

Yogyakarta itu merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan guna

mengembangkan misi gereja, yang pada waktu itu dikenal dengan Gereformeerde Kerken. Gereformeerde Kerken, atau lengkapnya Christelijke Gereformeerde Kerken,

adalah suatu kelompok gereja Kristen Protestan di Belanda, yang dalam bahasa

Inggris disebut Christian Reformed

Churches in the Netherlands.

Ryadi Goenawan dan Darto Harmoko dalam bukunya Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh (1993) menjelaskan bahwa sejak kebangkitan gerakan zending itu, pada tahun 1897 perkembangan agama Kristen di Yogyakarta semakin pesat. Hal ini berkat usaha seorang dokter berkebangsaan Belanda bernama dr. Jan Gerrit Scheurer. Sebelumnya, ia pernah membuka praktek dokter di Gilingan, Solo (1895-1896) bersama istrinya yang bernama Geriitjen van de Riet, dan dibantu oleh Yoram, Sambiyo Reksohusodo dan Kalam Efrayim. Di dalam rumah sewanya itu, kamar makan dirombak menjadi kamar bedah, meja makannya digunakan untuk meja operasi atau bedah. Sebelum memeriksa orang sakit, lebih dahulu dibacakan Alkitab dan berdoa. Tiap hari Minggu diadakan kumpulan untuk merenungkan Firman Tuhan dengan tanya jawab. Dr. Jan Gerrit Scheurer dan pembantu-pembantunya bekerja giat dilandasi sifat kasih sayang.

Ketika

Residen Surakarta, Hora Siccama mengetahui bahwa dr. Jan Gerrit Scheurer juga

memberitakan Injil, izin praktek pun dicabut. Ia pun kemudian pindah ke

Purworejo lagi. Tapi kemudian ia mendapat kepercayaan dari Sinode Middelburg

untuk membangun sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Sebuah yayasan yang disebut

“Rumah Sakit Dr. Scheurer” didirikan dengan dukungan penuh dari tokoh

Gereformeerde terkemuka, seperti Abraham Kuyper dan dr. F.L. Rutgers.

Di kota ini ia bertempat tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Bintaran. Pada 17 Maret 1897 merupakan awal kerjanya saat mendirikan rumah darurat dari bambu di samping rumahnya untuk tempat praktek pengobatan. Bangunan ini selesai pada bulan Juli 1897. Digantungkan sebuah papan bertuliskan, “Gusti Yesus Poenika Djoeroe Wiloedjeng Sedjatos”. Mulailah kerja yang akan dicatat oleh sejarah sebagai gerak perkembangan agama Kristen di daerah Kota Yogyakarta.

Pada

1 Juli 1897 poliklinik sederhana itu dibuka dengan pemuda Yoram sebagai

pegawainya. Tidak ada upacara pembukaan dan tidak ada pesta, yang ada hanya

semangat kerja dan cinta-kasih untuk mereka yang menderita serta memerlukan

perawatan kesehatan. Pada bulan-bulan pertama orang yang datang ke poliklinik

untuk berobat antara 10-15 orang. Hanya dalam waktu satu setengah tahun yang

datang berobat tercatat sebanyak 15.367 orang. Selama itu dr. Jan Gerrit

Scheurer telah berhasil menjalankan operasi dengan narcose sebanyak 12 kali hanya dengat peralatan sederhana dan di atas

meja makan.

Kebutuhan akan ruangan dalam perawatan orang-orang sakit semakin terasakan. Terpaksa direncanakan membangun sebuah rumah sakit dengan kapasitas 150 tempat tidur. Berbagai instansi membantu keinginan dr. Jan Gerrit Scheurer ini, khususnya dari Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebidang tanah di daerah Gondokusuman, seluas 30.000 meter persegi dihadiahkan. Tanah ini sebelumnya merupakan kebun tebu milik Onderneming Muja-Muju, Sultan memberikan ganti kepada perkebunan tebu Muja-Muju untuk menempati daerah lain. Saat itu, tanah yang akan dipakai sebagai bangunan rumah sakit berada di luar dari apa yang disebut Kota Yogyakarta.

Pada

20 Mei 1899 peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dilakukan oleh anak

dr. Jan Gerrit Scheurer. Simbolisme ini melambangkan keinginan sang dokter agar

cita-citanya diteruskan oleh anaknya. Pada 1 Maret 1900 dapat diselesaikan dua zaal untuk merawat penderita pria dan

wanita. Pada 13 Maret 1900 ada 15 pasien yang dirawat di bangunan itu, di

antaranya seorang wedana dari Madiun yang harus dioperasi. Kehadiran wedana ini

ternyata cukup memberikan arti bagi rumah sakit. Masyarakat lebih mengharapkan

berperanannya rumah sakit ini khusunya bagi mereka yang tinggal di Kota

Yogyakarta. Ada kaitan kehadiran seorang pejabat di rumah sakit sebagai pasien

dengan pengharapan dan kepercayaan masyarakat yang semakin besar atas

usaha-usaha di bidang kesehatan masyarakat dari Zending.

Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan perencanaan pembangunan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta bernama Coeverden Andriani. Permintaan sang pendeta yaitu, agar rumah sakit ini diberi nama “Petronella”, sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.

Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan perencanaan pembangunan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta bernama Coeverden Andriani. Permintaan sang pendeta yaitu, agar rumah sakit ini diberi nama “Petronella”, sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.

Perkembangan

rumah sakit yang berawal dari poliklinik di Bintaran kini telah memiliki tiga zaal laki-laki dan dua zaal wanita hanya dalam waktu beberapa

tahun. Nama yang diberikan untuk rumah sakit yakni Zendingshospitaal “Petronella”.

Masyarakat waktu itu mengenalnya sebagai “Dokter Tulung”. Kata ‘tulung’ berasal dari pitulungan (bahasa Jawa) yang bermakna

pertolongan, karena dalam pelayanan terhadap pasien, rumah sakit ini tidak

memandang apa dan siapa pasien itu, namun mengutamakan pertolongan lebih

dahulu.

Direktur

rumah sakit untuk kali pertamanya dipegang oleh dr. Jan Gerrit Schuerer, karena

memang dialah yang merintis rumah sakit ini. Kepemimpinan dr. Jan Geriit

Schuerer berakhir pada tahun 1906, dan digantikan oleh H.S. Pruys. Semula ia

adalah dokter militer dan pembantu dr. Jan Gerrit Scheurer. Semasa kepemimpinan

dr. H.S. Pruys yang menjabat dari tahun 1906 sampai tahun 1918, pendidikan

untuk juru rawat semakin diintensifkan dan untuk pendidikan jenis ini diterbitkan

buku pelajaran dalam bahasa Jawa. Pendidikan di bidang kebidanan mulai

dirintis. Selam bertugas di Rumah Sakit Petronella, dr. H.S. Pruys tidak pernah

mengambil cuti ke Negeri Belanda. Pada tahun 1918 ia harus meninggalkan kerja

yang dicintainya karena menderita sakit. Ditunjuk sebagai pengganti adalah dr.

J. Offringa, yang sejak tahun 1912 telah mendampingi dr. H.S. Pruys.

Kebijakan

dari pimpinan dr. J. Offringa membuahkan semakin banyaknya orang-orang yang

membutuhkan perawatan kesehatannya datang ke Rumah Sakit Petronella. Banyaknya

pasien yang berobat ke Rumah Sakit Petronella menjadikan perlunya penambahan

ruangan atau perluasan rumah sakit ini. Tahun 1920 dr. J. Offringa mengajukan

rencana kepada Gereformeerde Kerken in

Nederland di Amsterdam untuk memperbesar Petronella Ziekenhuis agar dapat menampung 500 pasien. Rencana ini

diterima oleh Gereformeerde Kerken in

Nederland, bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII memberikan tanah yang

luas membujur ke barat dan berbatasan dengan Jalan Bedog, serta di bagian

selatannya dengan Militaire Hospitaal.

Tahun 1924 pembangunan dimulai dan selesai pada tahun 1925. Bantuan ini

didapatkan tidak saja dari pemerintah daerah dan pusat tetapi juga dari

pabrik-pabrik gula, onderneming-onderneming

tembakau, perusahaan kereta api de

Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij. Selesainya pembangunan gedung

baru itu tepat juga 25 tahun usia rumah sakit ini sejak peletakan batu pertama

pada 20 Mei 1899.

Setelah

kepempinan dr. J. Offringa (1918-1930), kepemimpinan rumah sakit berturut-turut

dipegang oleh dr. K.P. Groot (1930-1942) dan dr. L.G.J. Samallo (1942-1949).

Ketika masa pendudukan Jepang (1942-1945), rumah sakit ini namanya diganti

dengan Yogyakarta Tjuo Bjoin, dan

kemudian setelah terlepas dari penjajahan Jepang, rumah sakit ini dikenal

sebagai Rumah Sakit Pusat.

Agar

masyarakat umum mengetahui bahwa Rumah Sakit Pusat ini merupakan salah satu

rumah sakit pelayanan kasih (Kristen), maka pada 28 Juni 1950 diganti dengan

nama Rumah Sakit Bethesda yang mempunyai arti kolam penyembuhan.

Sekarang,

Rumah Sakit Bethesda ini merupakan rumah sakit swasta kelas utama tipe B yang

ada di Kota Yogyakarta. Pemiliknya adalah Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum

(YAKKUM) yang bermarkas di Solo. Rumah sakit ini dikenal sebagai pusat layanan

kesehatan yang terkemuka di Kota Yogyakarta, karena dikenal memiliki standar

kesehatan yang tinggi dengan sumber daya manusianya yang berkualitas, dan

mengutamakan pelayanan yang cepat terhadap pasien-pasiennya. *** [210717]

Foto:

Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Kepustakaan:

Gunawan, Ryadi & Harnoko, Darto. (1993). Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluh.

Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional

https://colonialhospitals.files.wordpress.com/.../formulier-z_1890_19101.docx

http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/1279604462

https://www.scribd.com/doc/220918518/Laporan-Pkpa-Rs-Bethesda-April-mei-2013

Gedung Manulife Financial Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoSelasa, Mei 23, 2017Cagar Budaya di Jogja, Gedung Manulife Financial Yogyakarta, Jogja Heritage, kekunaan, Manulife Financial Building

Tidak ada komentar

Setelah

sempat singgah sebentar di The Phoenix Hotel, saya melanjutkan perjalanan ke

Stasiun Yogyakarta untuk kembali ke Solo. Sebelum sampai stasiun, saya sempat

melihat sebuah bangunan lawas yang

masih berdiri kokoh namun dinding penuh dengan mural. Bangunan lawas tersebut adalah Gedung Manulife

Financial. Gedung ini terletak di Jalan Margo Utomo No. 20 Kelurahan Gowongan,

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi

gedung ini berada di sebelah utara Hotel Grand Zuri atau selatan PT Pertamina

Sales Area Yogyakarta Pemasaran BBM Retail Region IV.

Gedung

Manulife Financial ini dulunya merupakan tempat menjual aneka peralatan musik

dari sebuah firma yang bernama W. Naessens & Co. (De showroom van Naessens & Co. te Djocja) atau masyarakat Jogja

pada waktu itu mengenalnya sebagai Toko Musik W. Naessens & Co. Firma ini

didirikan oleh J.W.Th. Naessens di Hindia Belanda pada tahun 1891. Dia lahir

pada tahun 1862 di Zaltbommel, dan kemudian memulai karirnya sebagai seorang

pianis. Pada waktu melakukan tur konser di Hindia Belanda, ia tertarik untuk

tinggal di sana dan memutuskan untuk menetap di Surabaya. Talenta bisnisnya

menuntun dia untuk usaha penjualan piano dan alat musik lainnya, baik impor

maupun dengan cara memproduksi piano sendiri di Hindia Belanda dengan

menggunakan kayu jati pilihan.

Pada tahun 1897 firma W. Naessens & Co. membuka cabang di Batavia, kemudian pada tahun 1911 menyusul pembukaan cabang di Semarang dan Medan. Pada tahun 1913 dibuka cabang lagi di Yogyakarta. Jadi, bangunan gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1913 bersamaan dengan pembukaan cabang di Yogyakarta tersebut (Firma W. Naessens & Co. filial Djocja).

Kemudian

gedung ini mengalami pergantian kepemilikannya, dan dalam perjalanannya dikenal

dengan sebutan gedung Manulife Financial, karena gedung ini pernah menjadi

Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Financial yang mana pemegang saham terbesarnya

adalah Manulife Financial Corporation, sebuah perusahaan penyedia layanan

keuangan terdepan yang bermarkas di Kanada.

Setelah

Kantor PT Asuransi Jiwa Manulife Financial pindah ke Jalan HOS Cokroaminoto,

gedung ini kemudian miliki ole PT XL Axiata Tbk. Pindah kepemilikan tersebut

membawa konsekuensi terjadi pergantian nama gedung tersebut, dan menjadi Gedung

Graha XL. Penamaan Gedung Graha XL ini pun akhirnya harus berakhir pada waktu

terjadi eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 10 Maret

2015.

Pada

waktu penetapan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya, kepemilikan atas

gedung ini masih ada di PT XL Axiata Tbk sehingga penetapannya masih atas nama

Gedung Graha XL. Akan tetapi dengan adanya kisruh kepemilikan lahan tersebut,

untuk memudahkan pengelolaan oleh BPCB Yogyakarta, gedung ini dinamai Gedung Manulife

Financial atau atas nama pengguna gedung sebelum PT XL Axiata Tbk.

Gedung

ini ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata No. PM.25/PW.007/MKP/2007 dengan nomor registrasi nasional

RNCB.20070326.02.000155. *** [010417]

Kepustakaan:

http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas/public/objek/detailcb/PO2016041200108/Gedung-Manulife-Financial

http://www.pianola.nl/Pianola_Museum/W._Naessens_%26_Co..html

The Phoenix Hotel Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoSenin, Mei 22, 2017Hotel di Jogja, Jogja Heritage, kekunaan, Sejarah Hotel Phoenix Yogyakarta, The Phoenix Hotel Yogyakarta

Tidak ada komentar

Pelan

tapi pasti, itulah kira-kira perjalanan saya menggunakan kaki dari PSKK UGM

menuju Stasiun Yogyakarta. Pelan di sini bukan berarti lelet atau lamban dalam

berjalan, melainkan dalam jalan kaki tersebut ada unsur sambil menikmati

keindahan bangunan lawas yang

dilewati. Sehingga, tiap kali menemukan bangunan lawas, saya berusaha berhenti untuk melihat, menanyakan kisahnya

dan memotretnya.

Di

antara bangunan lawas yang saya

singgahi adalah The Phoenix Hotel. Hotel ini terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 9 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi hotel ini berada di sebelah timur

Bank Mandiri Graha Tugu atau Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Menurut

historisnya, hotel ini dulunya merupakan bangunan rumah tempat tinggal Kwik

Djoen Eng yang dibangun pada tahun 1918. Kwik Djoen Eng adalah seorang Tionghoa

yang berusaha membangun usahanya di Hindia Belanda kala itu. Ia bersama

saudaranya (Kwik bersaudara) pertama kali mendirikan usahanya di Solo pada Juli

1894 dengan nama NV Kwik Hoo Tong Handel

Maatschappij, yang bergerak dalam bidang ekspor impor hasil bumi (terutama teh

dan gula). Usahanya ini sempat berkembang pesat hingga mengantarkan Kwik Djoen

Eng menjadi saudagar kaya, dan NV Kwik

Hoo Tong Handel Maatschappij menjadi firma di Hindia Belanda yang mampu

mempunyai jaringan perdagangan yang luas di Asia Tenggara, Asia Timur bahkan

sampai ke Eropa dan Amerika. Sekitar tahun 1920, perusahaan dagang Kwik

bersaudara ini, kantor pusatnya dipindahkan ke Semarang sampai mengalami

kebangkrutan pada tahun 1932 karena resesi ekonomi.

Akibat krisis ekonomi tersebut, banyak properti yang dimiliki oleh Kwik Djoen Eng yang tersebar di sejumlah daerah, harus lepas kepemilikannya. Ada yang disita oleh Javasche Bank, dan ada pula yang dijual sendiri. Termasuk di antaranya adalah rumah tinggalnya yang berada di Yogyakarta tersebut. Rumah bergaya Indis (Indische Landhuis) tersebut dijual kepada Liem Djoen Hwat. Oleh Liem Djoen Hwat, rumah tersebut disewakan kepada orang Belanda yang bernama D.N.E. Franckle. Franckle kemudian mengubah rumah tempat tingal menjadi sebuah hotel yang diberi nama Hotel Splendid.

Pada

tahun 1942 pasukan Jepang berusaha menduduki Yogyakarta. Hotel yang semula

dirintis oleh Franckle tersebut, akhirnya dikuasai oleh pasukan Jepang yang

kemudian berganti nama menjadi Hotel Yamato. Penyematan nama Yamato ini hanya

bertahan hingga hengkangnya Jepang pada tahun 1945, dan hotel tersebut kembali

ke pemiliknya, yaitu Liem Djoen Hwat.

Pada

tahun 1946 sampai dengan 1949 ketika Yogyakarta menjadi ibu kota dari

pemerintahan Indonesia, bangunan bekas Hotel Splendid atau Hotel Yamato

tersebut digunakan sebagai Kantor Konsulat China. Selang dua tahun kemudian,

bangunan bekas Kantor Konsulat kembali digunakan sebagai hotel lagi. Hotel

tersebut bernama Hotel Merdeka. Pergantian nama menjadi Hotel Merdeka ini

bertahan hingga tahun 1987.

Setelah

selesai difungsikan sebagai Hotel Merdeka, bangunan lawas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang pada saat itu

telah berada di tangan cucunya. Lalu, bangunan tersebut direnovasi tanpa

mengubah bentuknya dan pada tahun 1993 kembali difungsikan sebagai hotel, yang

diberi nama Phoenix Heritage Hotel.

Sepuluh

tahun kemudian, jaringan Accor Hotel Group mengambil alih manajemen Phoenix

Heritage Hotel. Perubahan manajemen ini dibarengi dengan melakukan renovasi

besar-besaran pada hotel ini. Setelah selesai renovasi, pada 14 Mei 2004 nama

Phoenix Heritage Hotel resmi berganti nama menjadi Grand Mercure. Perubahan

nama tersebut bertahan sampai dengan 29 Maret 2009, dan pada 30 Maret 2009,

nama Grand Mercure diganti menjadi The Phoenix Hotel Yogyakarta hingga

sekarang.

Kini,

The Poenix Hotel Yogyakarta telah menjelma menjadi hotel bintang lima, dan

berada jantung kota yang strategis letaknya. Namun demikian, hotel ini masih

mempertahankan bangunan awalnya yang menjadi ciri dari keunikan bangunan

tersebut sebagai fasadnya kendati di halaman belakangnya telah ada penambahan

bangunan baru untuk menopang kelengakapan fasilitas hotel tersebut.

Berdasarkan

Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bangunan The Phoenix

Hotel Yogyakarta ini sudah dimasukkan dalam Daftar Entitas Kebudayaan sebagai

cagar budaya dengan kode pengelolaan KB001561. *** [010417]

Kepustakaan:

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2017/03/16/2468/

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index71.php?kode=046013&level=3

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19555/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7E086742B0539D6C4AE379C687E13422?sequence=3

Indraloka Family Homestay Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoMinggu, Mei 14, 2017Homestay di Jogja, Indraloka Family Homestay Yogyakarta, Jogja Heritage, kekunaan, Sejarah Homestay Indraloka

Tidak ada komentar

Kawasan

Jalan Cik Di Tiro tempo doeloe di

mulut orang Belanda dikenal dengan Yap

Boulevard. Boulevard itu berasal dari bahasa Perancis, yang artinya suatu

jalan lebar nan ramai. Biasanya pada boulevard

terdapat median pemisah, dan di kiri maupun kanannya ada tanaman peneduhnya

yang cukup rindang. Jalan Cik Di Tiro dari dulu hingga sekarang masih seperti

dulu, tidak banyak mengalami perubahan lebar jalan. Hanya saja pohon-pohon

peneduhnya sudah mulai hilang seiring kawasan tersebut berubah menjadi kawasan

komersial.

Namun

demikian, jalan tersebut masih mencitrakan sebagai kawasan tempo doeloe yang banyak berdiri bangunan lawasnya. Salah satu bangunan lawas yang masih bisa kita jumpai adalah

Indraloka Family Homestay. Homestay

ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 18 Kelurahan Terban, Kecamatan

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi homestay ini berada di pojok pertigaan

ke Sagan atau pertemuan antara Jalan Cik Di Tiro dengan Jalan Kartini.

Menurut

catatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, bangunan

Indraloka Family Homestay ini dulunya merupakan rumah milik orang Belanda yang

bernama Van der Vin, yang dibangun pada tahun 1930.

Ketika tentara Jepang menduduki Yogyakarta, bangunan rumah Van der Vin ini sempat terlantar karena pada waktu pasukan tentara Jepang berusaha memenjarakan orang-orang Belanda maupun orang Eropa lainnya yang berada maupun bermukim di Yogyakarta. Mereka pada umumnya menjadi interniran.

Pada

waktu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, rumah tersebut pernah

menjadi rumah dinas Dr. Prawoto Mangkusasmita, salah seorang anggota parlemen

dari Partai Masyumi. Setelah ibu kota Republik Indonesia balik kembali ke

Jakarta, rumah tersebut berada di bawah kewenangan Jawatan Perumahan

Yogyakarta.

Pada

tahun 1960 rumah tersebut dibeli oleh Moerdiyono Danoesastro, seorang ambtenaar di Yogyakarta. Prof. Dr.

Soebakdi Soemanto, S.U. dalam Diskusi Great Thinker Umar Kayam di Sekolah

Pascasarjana UGM pada 24 Mei 2011 menuturkan bahwa ‘priyayi’ yang dilukiskan

dalam novel ‘Para Priyayi’, bukan priyayi yang berdarah biru tetapi kelas bawah

yang berproses bergerak secara vertikal dan kemudian berada di kalangan elitis.

Pada zaman penjajahan Belanda, mereka disebut ambtenaar. Pada zaman republic awal hingga sekarang, yang disebut ambtenaar adalah pegawai negeri. Jadi, Toean Moerdiyono Danoesastro sudah

tergolong sebagai priyayi kala itu.

Setelah

menjadi milik Moerdiyono Danoesastro, pada tahun 1970 fungsi bangunan rumah

tersebut dirubah menjadi homestay. Homestay ini sampai sekarang masih

mempertahankan bentuk bangunan aslinya yang bergaya Indis di mana antara

tradisional khas Jawa yang dibalut dengan gaya khas Eropa. Rumah yang menghadap

ke arah barat dan selatan ini memiliki dua lantai dengan balkonnya yang khas.

Keunikan yang lainnya adalah memiliki atap bangunan yang sangat curam. Awalnya

atap tersebut terbuat dari sirap, akan tetapi sekitar tahun 2005 sirap tersebut

diganti dengan genteng dengan alasan untuk mempermudah perawatan dan

pemeliharaan.

Bila

Anda sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta, sempatkanlah mengunjungi bangunan

bergaya Indis ini. Atau, bisa juga Anda menginap di homestay tersebut sekalian menikmati suasana tempo doeloe. Karena bangunan Indraloka Family

Homestay ini telah menjadi Bangunan Warisan Budaya (BWB) dengan nomor

798/KEP/2009. *** [010417]

Foto

: Rilya Bagus Ariesta Niko Prasetyo

Kepustakaan:

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/24/selayang-pandang-homestay-indraloka/

https://ugm.ac.id/id/berita/3378-umar.kayam.sastrawan.peduli.%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Cwong.cilik%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2

Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoKamis, Mei 11, 2017Eye Hospital of Dr. Yap, Jogja Heritage, kekunaan, Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta, Sejarah Rumah Sakit Mata Dr. Yap

Tidak ada komentar

Jalan

kaki dari Gedung PSKK UGM menuju Stasiun Yogyakarta usai menghadiri undangan

diskusi dari Medang Heritage Sociery

(MHS), cukup lumayan jauh. Jaraknya mendekati 4 kilometer, namun rasa capek di

kaki serasa menguap manakala menyaksikan bangunan-bangunan lawas yang membentang sepanjang perjalanan. Salah satu bangunan lawas yang masih bisa dilihat adalah

Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Rumah sakit ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 5

Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Lokasi rumah sakit ini berada di sebelah utara BRI Cabang

Cik Di Tiro, dan tidak begitu jauh dari Rumah Sakit Panti Rapih.

Keberadaan

rumah sakit ini tidak lepas dari prakarsa dan usaha dari dr. Yap Hong Tjoen.

Dr. Yap adalah anak muda Tionghoa kelahiran Yogyakarta 30 Maret 1885, yang

berpikiran besar jauh sebelum adanya Indonesia merdeka atau beberapa tahun

sebelum ikrar sumpah pemuda disuarakan.

Era

Hindia Belanda, selain orang Belanda banyak orang yang tidak bisa bersekolah.

Yap Hong Tjoen agak beruntung dibandingkan dengan anak seusianya kala itu,

karena berkesempatan mengenyam pendidikan sampai ke Negeri Belanda. Yap Hong

Tjoeng berangkat ke Leiden untuk melanjutkan studi dengan bidang spesialisasi mata.

Yap Hong Tjoen menjadi mahasiswa Tionghoa dari Hindia Belanda pertama yang

mempertahankan tesisnya di Leiden pada 19 Januari 1919.

Selama

belajar di Negeri Belanda, Yap Hong Tjoen juga gemar melakukan kegiatan di

dalam berbagai organisasi, seperti Chung

Hwa Hui (CHH), Indonesisch Verbond

van Studeerenden (IVS) atau Perserikatan Pelajar Indonesia (PPI). Dari

situlah kemudian timbul hasrat untuk mengamalkan keahlian dan kepandaiannya

kepada masyarakat di Hindia Belanda.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Negeri Belanda, dr. Yap Hoeng Tjoen berusaha merealisasikan cita-citanya setibanya di Hindia Belanda. Dilandasi keinginan menolong masyarakat Hindia Belanda yang menderita penyakit mata dan kebutaan, dr. Yap Hong Tjoen bersama beberapa warga keturunan Tionghoa dan keturunan Belanda mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Centrale Vereeniging tot bevordering der Oogheelkunde in Nederlandsch-Indie (CVO). Perkumpulan yang berkedudukan di Batavia ini berdiri pada tanggal 24 September 1920, dan dicatatkan di Notaris Mr. A.H. van Ophuijsen serta diumumkan kepada khalayak melalui media massa Javasche Courant No. 96 tertanggal 30 November 1920.

Pendirian

CVO, memiliki tujuan untuk menolong penderita penyakit mata, memberantas

kebutaan, dan memperbaiki nasib penyandang tunanetra, serta memajukan ilmu

penyakit mata. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan berbagai usaha,

di antaranya adalah mendirikan rumah sakit dan klinik untuk penderita penyakit

mata, dan memberi bantuan kepada lembaga lain yang bermaksud memberikan sarana

tersebut.

Berdasarkan

kuasa yang diterima oleh CVO, dr. Yap Hong Tjoe membangun sebuah rumah sakit di

atas lahan seluas 2.995 m² di Yogyakarta di Jalan Cik Ditiro (dulu bernama Yap Boulevard). Untuk mewujudkan rumah

sakit ini, Yap Hong Tjoe berusaha mencari dana untuk pembangunannya. Dana yang

diperoleh antara lain dari Pemerintah Hindia Belanda, Kesultanan Yogyakarta,

perusahaan perkebunan dan para dermawan.

Setelah

dana terkumpul, CVO mempercayakan desain bangunannya kepada Eduard Cuypers,

seorang arsitek terkenal berkebangsaan Belanda. Cuypers bekerja dari jarak jauh

di Amsterdam. Fermont dan kolega-kolega lain merealisasikan gagasan Cuypers

dari kantor biro arsitek ternama di Batavia, NV Architecten-Ingenieursbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers

te Amsterdam. Pada tahun tersebut, nama Hulswit sudah tidak dicantumkan

lagi pada nama biro arsitek tersebut karena Hulswit sudah meninggal pada tahun

1921.

Menurut

prasasti yang berada pada dinding teras bawah sisi barat yang berbentuk

persegi, peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit mata dilakukan oleh Sri

Sultan Hamengku Buwono VIII pada tanggal 21 November 1922 (De Eerste Steen Geledg Door Z.H Hamengkoe Boewono VIII Op Den 21 Sten

Nov 1922).

Pada tanggal 29 Mei 1923 rumah sakit mata ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock, yang mendapat kuasa dari Ratu Belanda. Rumah sakit mata tersebut kemudian diberi nama Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders, yang artinya Rumah Sakit Mata Putri Juliana untuk Penderita Penyakit Mata. Selain itu, rumah sakit mata ini juga sering disebut Rumah Sakit CVO, dan oleh CVO sendiri dr. Yap Hong Tjoen diangkat sebagai direktur.

Untuk

melanjutkan cita-citanya dan melaksanakan tujuan pendirian CVO (pasal 2 stauten v/d CVO, tentang tujuan

pada butir (d), yaitu memperbaiki penyandang tunanetra), maka pada tanggal 12

September 1926, dr. Yap Hong Tjoen mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Stichting Voerstenlandsch Blinden Instituut.

Lembaga ini bertujuan memberikan keterampilan kepada penyandang tunanetra yang

berasal dari berbagai pelosok pedesaan.

Pada tahun

1927 Voerstenlandsch Blinden Instituut

mendirikan panti perawatan dan pendidikan keterampilan bagi penyandang

tunanetra. Panti ini kemudian diberi nama Balai Mardi Wuto. Di Balai Mardi

Wuto, para penyandang tunanetra dididik dan diberi keterampilan supaya dapat

mandiri dan menjadi lebih baik kesejahteraannya.

Sampai

sebelum pendudukan Jepang di Indonesia, Prinses

Juliana Gasthuis voor Ooglijders dan Balai Mardi Wuto mengalami

perkembangan yang cukup baik. Banyak penderita penyakit mata dapat tertolong

sedangkan yang mengalami kebutaan banyak ditampung dan diberi pendidikan dan

keterampilan guna membekali hidupnya.

Ketika

Jepang menduduki Yogyakarta pada tahun 1942, Prinses Juliana Gasthuis voor Ooglijders berganti nama menjadi

Rumah Sakit Mata Dr. Yap untuk menghilangkan yang ada hubungannya dengan

pemerintahan penjajah Belanda. Namun demikian, Rumah Sakit Mata Dr. Yap tetap

diusik oleh bala tentara pendudukan Jepang bahkan dr. Yap Hong Tjoen ditangkap

dan ditawan. Sejak saat itu hingga sekarang nama Rumah Sakit Mata Dr. Yap tidak

pernah mengalami perubahan.

Pada tahun

1948, dr. Yap Kie Tiong putra dr. Yap Hong Tjoen kembali ke Indonesia setelah

menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Melalui Akta Notaris No. 53 tanggal 17

Juni 1949 dihadapan Notaris J. Hofstade di Semarang, dr. Yap Hong Tjoen

menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada putranya dr. Yap Kie Tiong. Selama

kepemimpinan dr. Yap Kie Tiong sampai beliau wafat tanggal 9 Januari 1969 tidak

ada perubahan struktur dewan pengurus. Sebelum meninggal dr. Yap Kie Tiong

sempat menulis sepucuk surat wasiat berkaitan dengan kelangsungan Rumah Sakit

Mata Dr. Yap yang ditujukan kepada Kanjeng Gusti Paku Alam VIII, Soemito Kolopaking,

Soemarman, dan dua orang anggota yang tidak disebutkan namanya. Isi wasiat

tersebut antara lain permintaan mengambil alih Rumah Sakit Mata Dr. Yap guna

kepentingan masyarakat.

Setelah

dr. Yap Kie Tiong tiada, Rumah Sakit Mata Dr. Yap sempat mengalami kekosongan

pimpinan sehingga mempengaruhi kelangsungan kegiatan rumah sakit. Kemudian

dibentuklah yayasan penyantun Rumah Sakit Mata Dr. Yap Prawirohusodo sebagai

pengelola Rumah Sakit Mata Dr. Yap.

Pada

tanggal 1 Agustus 2002 Yayasan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Prawirohusodo berubah

menjadi Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo sampai sekarang. Yayasan inilah yang

mengkoordinir Rumah Sakit Mata Dr. Yap dan Badan Usaha Sosial Mardi Wuto. *** [010417]

Foto:

Rilya Bagus Ariesta Nico Prasetyo

Kepustakaan:

http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-02-04/republika_2011-02-04_024.pdf

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/01/29/lintasan-sejarah-rumah-sakit-mata-dr-yap-yogyakarta/

http://www.norbruis.eu/opdrachten/onderzoek-penelitian/cuypers-hulswit/

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/40027

https://repository.usd.ac.id/2650/2/022214134_Full.pdf

http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/2627-dr-yap-hong-tjoen-pendiri-rs-mata-dr-yap-di-yogyakarta

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoSenin, April 17, 2017Jogja Heritage, kekunaan, Panti Rapih Hospital, Rumah Sakit di Jogja, Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, Sejarah Rumah Sakit Panti Rapih

2 komentar

Tanggal

1 April 2017, saya mendapat undangan diskusi dari Medang Heritage Society (MHS) di Ruang Seminar Agus Dwiyanto,

Gedung Masrisingarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK)

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Usai diskusi, saya mencoba melakukan

jalan kaki dari PSKK menuju ke Stasiun Yogyakarta. Tujuannya, selain melemaskan

otot-otot di badan juga melihat-lihat bangunan lawas yang ada di Yogyakarta di antaranya adalah Rumah Sakit (RS) Panti

Rapih.

Rumah

sakit ini terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 30 Kelurahan Terban, Kecamatan

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi

rumah sakit ini berada di tenggara bundaran UGM atau sebelah barat SPBU

Pertamina 44.552.12.

Berdasarkan

papan nama yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,

diketahui bahwa bangunan RS Panti Rapih merupakan bekas bangunan Onder de Bogen Hospitol. Berawal dari

pembentukan yayasan Onder de Bogen (Onder de Bogen Stichting) oleh pengurus

Gereja Yogyakarta, kemudian diteruskan untuk mendirikan sebuah rumah sakit

dengan meminta bantuan kepada Suster-suster Carolus Borromeus yang berpusat di

Maastricht Belanda.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nyonya C.T.M. Schmutzer van Rijckevorsel pada tanggal 14 September 1928. Nyonya C.T.M. Schmutzer van Rijckevorsel adalah istri Ir. Julius Robert Anton Marie Schmutzer, seorang administratur onderneming Gondang Lipoero Ganjuran Bantul, dan juga pernah menjadi murid sekolah perawat yang dikelola oleh Suster Carolus Borromeus di Belanda.

Pembangunan

rumah sakit ini dapat diselesaikan pada pertengahan Agustus 1929, dan pada

tanggal 24 Agustus 1929 Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, SJ berkenan

memberkati bangunan rumah sakit tersebut. Kemudian pada tanggal 14 September

1929 rumah sakit dibuka secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII

dengan nama Rumah Sakit Onder de Bogen.

Sesuai

namanya, bangunan rumah sakit ini banyak dihiasi dengan lengkungan-lengkungan (bogen). Lengkungan-lengkungan ini yang

menjadi kekhasan dari bangunan rumah sakit tersebut. Bangunan rumah sakit ini

dirancang oleh seorang arsitek bernama Ir. Frans Johan Louwrens Ghijsels dari Algemeen Ingenieur Architectenbureau

(AIA).

Para

suster melayani dan merawat orang sakit, meringankan penderitaan sesama sesuai

dengan ajaran Injil tanpa memandang agama dan bangsa. Sedikit demi sedikit

penderita datang dan semakin lama semakin bertambah dan meningkat jumlahnya.

Pasiennya sebagian besar adalah para pejabat Belanda dan kerabat Kraton. Sultan

Hamengku Buwono VIII menjelang wafatnya juga pernah dirawat di rumah sakit ini.

Pada

tahun 1942 Jepang datang ke bumi Nusantara untuk mendudukinya, tak terkecuali

Yogyakarta. Pada masa pendudukan inilah, RS Onder de Bogen tidak luput dari

penguasaan Jepang. Para Suster Belanda diinternir dan dimasukkan ke kamp

tahanan Jepang. Akibatnya, pengelolaan rumah sakit menjadi kacau balau.

Pemerintah Jepang menghendaki agar segala sesuatu yang berbau Belanda untuk dihilangkan,

termasuk salah satunya penggantian nama rumah sakit ini. Akhirnya, rumah sakit

ini diberi nama baru “Rumah Sakit Panti Rapih”, yang berarti Rumah Penyembuhan

oleh Mgr. Albertus Soegijopranoto, SJ (Uskup pada Keuskupan Semarang).

Setelah

Indonesia merdeka, para pejuang kemerdekaan semasa Revolusi Nasional dirawat di

rumah sakit ini termasuk Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia

Jenderal Sudirman. Pada waktu dirawat di rumah sakit ini, beliau pernah

menuliskan sebuah sajak yang berjudul “Rumah nan Bahagia”, yang hingga kini masih

tersimpan dengan baik.

Kini,

RS Panti Rapih berkembang menjadi rumah sakit swasta Katolik yang terkemuka di

Kota Yogyakarta, dengan pelayanan dan pengelolaan yang modern. *** [150417]

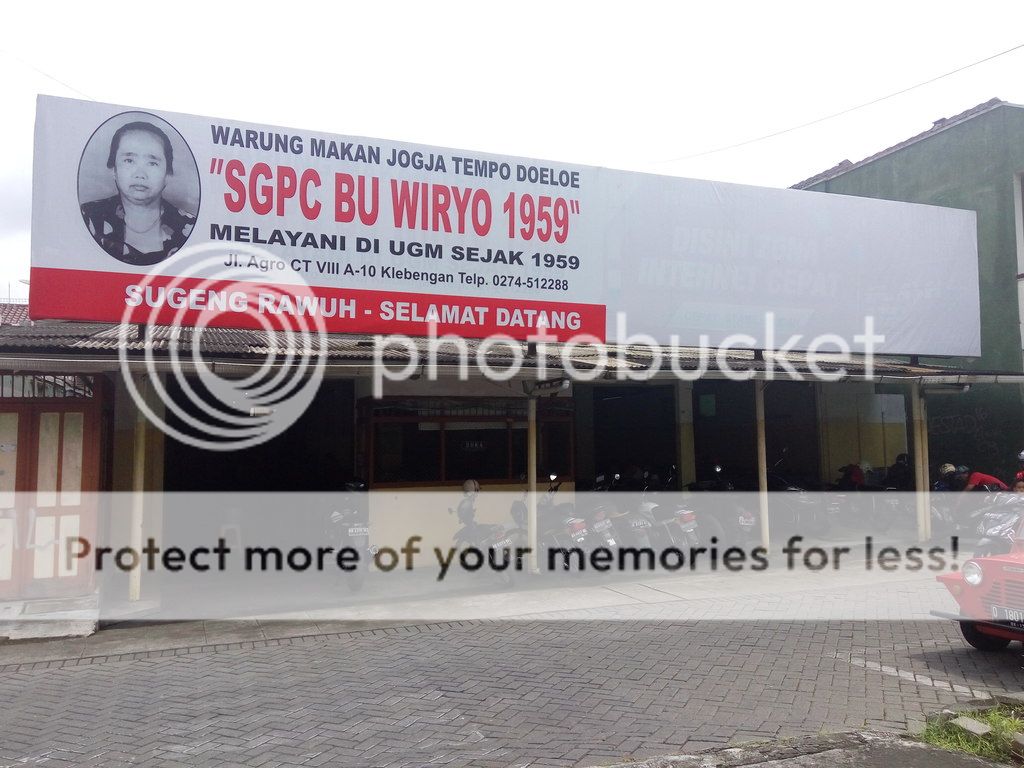

SGPC Bu Wiryo 1959 Yogyakarta

Budiarto Eko KusumoRabu, Desember 07, 2016Jogja Heritage, kekunaan, Pecel Rice of Bu Wiryo, SGPC Bu Wiryo 1959 Yogyakarta, Warung Makan Jogja Tempo Doeloe, Wisata Kuliner Jogja

Tidak ada komentar

Pagi

itu diiringi udara segar, kami berangkat dari Wonosalam Kreco menuju Kampus UGM

dengan menggunakan mobil sedan Hyundai. Karena masih jauh dari jam undangan

lokakarya How to Communicate Science?

Using Blood-Based Biomarkers in Health Research di Gedung Pasca Sarjana

Fakultas Kedokteran UGM, laju mobil yang saya sopiri berjalan dengan santai

sambil menikmati suasana jalan.

Sebetulnya

saya kurang menguasai jalan tersebut, tapi karena yang saya sopiri adalah

seorang post doctoral luar negeri

yang kebetulan S1 nya dari UGM maka perjalanan tersebut menjadi mudah. Maklum

tujuan dari lokasi yang ada di undangan merupakan wilayah semasa kuliahnya.

Sebelum memasuki Kampus UGM, saya diajak sarapan di sebuah warung makan Jogja Tempo Doeloe yang bernama SGPC Bu

Wiryo. Warung tersebut terletak di Jalan Agro CT VIII A-10 Klebengan, Kelurahan

Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi warung ini tepat berada di seberang Fakultas Kedokteran Hewan UGM.

Sambil pesan makanan, saya pun berusaha menanyakan mengenai perjalanan warung ini. Warung ini dirintis oleh Bu Wiryo dengan berjualan nasi di halaman Fakultas Teknologi Pertanian UGM pada tahun 1959. Menu yang digandrungi para mahasiswa kala itu adalah nasi pecel, atau yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sego pecel. Dari kata sego pecel inilah kemudian disingkat menjadi SGPC. Menu lainnya yang tersaji di warung ini selain nasi pecel adalah sop dengan lauk tahu, tempe, dan telur ceplok. Ada kesan beda dengan pecel-pecel lainnya. Umumnya bumbu pecel hanya disajikan dengan rasa pedas. Namun kita akan merasakan perpaduan antara pedas dan manis pada bumbu kacang di SGPC Bu Wiryo ini. Sayur sop SGPC lebih khas dengan tambahan berupa soun.

Kemudian

pada tahun 1994, warung Bu Wiryo pun pindah di tempat yang sekarang. Lokasinya

yang relative permanen ini, akhirnya berkembang terus. Tak hanya para mahasiswa

tapi khalayak pun juga mulai menyantap menu makanan yang ada di warung

tersebut. Mulai buka dari jam 06.00 sampai pukul 21.30, pengunjung akan dihibur

oleh Pecel 59 SGPC Accoustic Band Plus.

Menu

disediakan sesuai selera. Beberapa diantaranya, seperti SDSB (sop daging sayur

bayem), sop tanpa kawat (sop tanpa

soun), sop bubrah (sop yang diberi

bumbu kacang pecel), sop tanpa truk

(sop tanpa kol atau kubis), sop pegatan

(sop dan nasi dipisah), pecel kramas

(pecel diberi kuah sop), pecel pancasila

(pecel dengan telur puyuh 5 butir), pecel

diuwel-uwel (pecel dibungkus), dan yang agak baru SBY (sop bayem). Selain itu,

pengunjung juga bisa mencicipi soto maupun garangasem.

Untuk

minuman, julukan semacam itu juga berlaku. Sebut saja teh mrengut (teh kental), tirto

seto (air putih), teh kemul (teh

hangat), dan sengkuni (teh dicampur

jeruk). *** [231116]